2006년 3월 27일 희망제작소는 ‘21세기 실학운동’이라는 슬로건을 내걸고 출발했다. 순수한 민간재정으로 움직이며 남이 잘 하고 있는 일보다는 아무도 관심이 없거나 소홀히 다루는 일들을 먼저 하는 시민의 싱크탱크가 되겠다는 마음가짐을 굳게 다지며 첫 걸음을 시작했다.

그 후로 3년, 2009년 연례보고서에 당시 박원순 상임이사는 ‘이름을 잘못지어 웬 고생이람!’이라는 제목으로 이런 글을 썼다.

“처음 희망제작소라는 이름을 지을 때는 신이 났다. 그냥 OO연구소나 OO재단이라고 했으면 얼마나 따분했을까. 이제 ‘희망’의 ‘제작’은 우리의 운명이 되었다. 어쩔 수 없이 우리는 대한민국의 희망을, 시민의 희망을 제작하지 않을 수 없게 되었다. 이름이 운명을 결정한다고 하니 이제 어쩔 수 없이 그 운명을 따를 수밖에.”

2009년 ‘희망’이 위기를 만났을 때

3년 동안 희망제작소는 끊임없이 좌충우돌하면서도 조금씩 성과를 쌓으며 시민의 싱크탱크로 자리 잡아 가고 있었다. 불만합창단, 시민창안대회 등 시민이 중심이 되는 사회혁신을 실험하고, 작은 기업을 지원하고 청년 사회적기업가를 발굴하며 사회적경제의 기반을 만들었으며, 지역 활성화를 위해서 지방자치단체와 연계해서 활동했고, npo경영학교, 소셜디자이너스쿨 등 시민사회가 체계적으로 성장할 수 있는 다양한 전문교육을 진행했다.

애초에 작정한 대로 ‘남이 하지 않은 일’만 골라서 하느라 고생이 심했지만 이런 것이 바로 희망을 만들어 나가는 과정이라고 굳게 믿으며 달려갔다.

작은 성공의 경험을 더 큰 희망으로 확장하려는 즈음에 뜻하지 않은 시련이 닥쳤다. 새로운 정부가 들어서면서 무언의 압력이 희망제작소가 하고 있고, 하려는 일들을 모두 막아섰다. 당시 행안부와 3년간 위탁운영 협약을 맺고 시작했던 지역홍보센터는 1년 만에 하루아침에 협약해지 통보를 받았다. 지방자치단체와 맺었던 여러 사업계획도 모두 취소되었다. 밤샘과 야근을 밥 먹듯이 하던 연구원들은 하나둘 일에서 손을 놓을 수밖에 없었다. 출범 3년 만에 철저히 고사될 위기에 처했다.

희망을 품고 실험을 시작한지 3년 만에 좌초할 것인가. 과연 희망제작소는 이대로 사라져도 괜찮은가. 고민에 고민을 거듭한 끝에 내린 결론은 결국 ‘시민’이었다.

‘시민의 힘을 믿고 가자!’

이 위기를 시민의 후원금으로 돌파하자고 결의를 하고 모든 연구원이 후원회원 모집을 위해 발 벗고 나섰다. 그 당시 후원회원은 약 5백여 명이었다.

희망에 투자하실래요?

목표는 시민 후원회원 1만 명을 모으는 것이었다. 시민 1만 명이 후원한다면 어떠한 외압에도 흔들리지 않도록 탄탄한 재정을 확보할 수 있다. 시민참여라는 희망제작소의 취지에도 걸맞은 일이었다.

계획했던 사업이 엎어진 빈 시간은 후원회원을 위한 새로운 프로그램들로 채워졌다. 선뜻 지원을 약속한 시사 주간 잡지에 매주 다양한 콘셉트로 희망제작소 상황을 알리는 지면광고를 만들어서 실었다. 상임이사와 연구원들은 전국을 돌면서 강연을 하고 후원을 요청했다. ‘희망제작소를 아름드리나무로 키워 주세요!’라는 후원캠페인도 시작하면서 ‘희망’에 투자해달라고 호소했다.

5백여 명에서 시작한 후원회원은 시민의 뜨거운 호응에 힘입어서 2009년 말에는 약 6천여 명에 이르렀다. 계획한 1만여 명에는 한참 못 미쳤지만 연구원들의 마음은 벅차올랐다. 시민과 함께 했던 어떤 사업보다도 시민의 힘을 뜨겁게 느낄 수 있었다.

눈시울이 붉어지면서 더럭 겁이 나기도 했다. 이제 희망제작소 곁에는 우리가 제대로 하는지, 나태하고 방만하지 않는지 지켜보는 6천여 명의 후원회원이 있다. 과연 ‘희망’의 이름값을 제대로 해낼 것인가. 묵직한 책임감이 다시 자세를 바로잡도록 했다.

여전히 희망이 절실하다

2016년이면 희망제작소는 창립 10주년을 맞이한다. 1004클럽과 HMC, 강산애 등 희망제작소를 지키는 열혈 후원회원 그룹, 희망탐사대, 문화나눔, 감사의 식탁을 통해서 꾸준하게 만나 온 후원회원이 있어서 늘 든든하고 감사하다.

다사다난한 고비마다 시민 후원회원은 희망제작소를 지켜주는 다정한 벗이었고, 바른 길을 가도록 꾸짖는 준엄한 스승이었다. 가장 좌절했던 시련의 시기에 선뜻 손을 잡아주었던 시민 후원회원이 있었기에 지난 10년을 걸어올 수 있었다.

아직도 희망은 불안하고, ‘희망’을 ‘제작’하는 일은 쉽지 않다. 때로는 ‘도대체 희망을 어떻게 만든다는 것이냐’며 의문이 날아오고, ‘희망이 없는 시대에 제발 희망을 보여 달라’고 질책받기도 한다.

헤어날 줄 모르는 수렁에 빠진 경제와 불평등하고 불안한 사회는 점점 후원회원들의 발걸음을 돌아서게 한다. 2010년에 8천여 명에 이르렀던 후원회원은 약 5천여 명까지 줄었다. 어떠한 외압에도 흔들리지 않는 재정 안정성은 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.

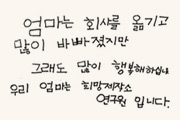

창립 10주년을 맞이하는 희망제작소는 지난 10년이 그랬듯이 시민 후원회원의 힘으로 움직이는 싱크탱크라는 정체성을 다시 확인하면서 앞으로 10년 동안 걸어 갈 희망의 길을 닦으려고 한다.

희망제작소는 시민 후원회원과 함께 그 길을 꿋꿋하게 걸어갈 것이다. 이제는 우리 사회의 미래를 밝힐 구체적인 정책으로, 더 깊이 있는 시민참여 활동으로, 후원회원과 밀착해서 소통하며 희망을 만들어 나갈 것이다.

희망은 여전히 절실하다. 밤하늘의 별이 그렇듯이 어둠이 짙을수록 희망은 더 밝게 빛나는 법이다. 희망을 원하는 사회에 답은 여전히 ‘희망’이다.

우리 시대 희망이 간절한 분들께 한번 더 묻고 싶다. 희망에 투자하시겠습니까?

글_ 이원혜(시민사업그룹 연구위원 / topcook@makehope.org)